撰稿 / 柳早(媒体人) 编辑 / 柯锐 校对 / 张彦君

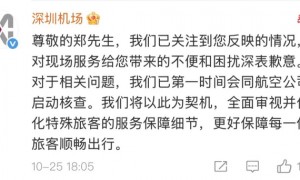

▲已完成改扩建的2号楼。图/澎湃新闻截图

▲已完成改扩建的2号楼。图/澎湃新闻截图一个建成29年、总数23幢住宅的别墅小区,近一半业主以“危房”名义,轰然推倒原有房屋、重新改扩建,违建现象频发。

据澎湃新闻报道,浙江台州玉环市楚门镇的湖畔花园小区是一个建成多年的别墅小区,却有近一半业主推倒原有房屋、违规扩建,部分独栋别墅从原200余平方米扩至700余平方米,有的甚至办出了新房产证,引发周边业主强烈不满。

一个别墅小区出现那么多危房,显然不太符合常识。对此,台州玉环市自然资源和规划局的相关负责人也表示,“一般来说,变成危房的可能性不大”。

但一些房主不惜将原有房屋“敲出大洞”,作为“加分项”通过危房鉴定,随后向相关部门申请重建。而这也不是为了规规矩矩地原样重建,而是不断加高扩大,侵占公共面积,将小区土地“圈进”自家的围墙之内,从而实现面积数倍增长。

这种行为当然是有问题的。“危房”认定本身就有造假嫌疑,何况这种动辄突破规划的重建合法性也存疑,玉环市自然资源和规划局相关负责人就承认,“原则上仅支持原拆原建,且需要经过相应手续的审批”。

而且,这种突破规划的重建操作也带来安全隐患:加高的层高是否会造成承重脆弱,扩建的面积是否堵塞消防通道等,都值得拷问。另外,这也给其他住户带来不公平感,仿佛守法、规矩反倒成了受损的一方,伤害朴素的公平秩序。

对此情况,当地相关部门并非没有掌握。居民就曾多次投诉,也有执法人员到场查看,更有违建被一度叫停。但这似乎没有什么效果,有的叫停之后悄悄完成建设,有的甚至办下了房产证,令人瞠目结舌。

但要说执法“管不住”,却也不尽然。也有房屋因未取得建设工程规划许可证而被叫停,执法部门还向违建户送达《接受调查询问通知书》,该建筑至今还在“烂尾”状态。

这就更让人觉得奇怪了:尺度不一的处理,到底依据的是什么?在同一个小区里,有的被叫停、有的却能堂而皇之地“建好”“办证”,这说明,除了执法失灵,可能也有执法失衡的嫌疑。

而在类似违建案例中,执法松软不一、时而在场时而缺位的情况并不罕见。比如,广东省汕头市的“英之园”违建,因为建造豪华、估价上亿引发全国关注。但如果梳理案情就能发现,过去数年也曾遭受多次举报,政府部门也曾干预,甚至为其多次举行听证会,但都没有阻止违建疯长。

很多时候,违建仿佛成为事实上的“钉子户”,哪怕肉眼可见、多次举报、尝试干预,但依然对其“无可奈何”。但这显然是不正常的,城乡规划法规定,未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的,可以处以责令停工、改正乃至罚款、没收等处罚。这已经提供了充分的执法依据。

但是,何以这些法律赋予的权力,在现实中却常常悬空?关键的问题恐怕还在于执法不严,缺乏持续监督和实际处置的力度。这客观上导致了对违规的容忍与默许,从而让一栋栋违建拔地而起。

这种状况不能再持续下去了。这不仅关乎一栋栋房子的建设,更关乎城市管理的公信力。如果“危房改建”能在模糊空间里和执法者玩“猫鼠游戏”,实现完工乃至“合法化漂白”,法律事实上就被架空了。这既侵害小区其他住户的权利,也挫伤大众对法治的信任。

那么接下来,当地就应当厘清全过程权责链条,谁出具了“危房鉴定”,谁审批了“重建手续”,又是谁在施工、验收、发证环节上放行甚至失察,都要一一查清。在此基础上,依照法律法规出台具体的处理办法,从根本上纠正不当行为。

只有让调查有始有终,让问责有声有力,才能让居住空间免于野蛮生长,重塑制度和规则的权威,维护一方安宁。

责任编辑:刘德宾

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏